Wo immer man ihnen begegnet, historische an

Schlössern, Stadttoren, Türmen und insbesondere an Kirchen, neuere auch an

anderen Gebäuden: es geht eine seltsam faszinierende Wirkung von ihnen aus.

Geheimnisvoll sehen sie aus, mitunter auch

unscheinbar, immer aber ein wenig fremd, meist jedoch schön:

Sonnenuhren

Häufig kaum wahrgenommen, zuweilen aber auch

bewundert, nicht selten kunstvolle Gebilde, manchmal nur noch Schmuck, vielfach

nicht mehr verstanden, deshalb auch rätselhaft.

Eine Sonnenuhr ist ein

"schönwetterbedingter", in der Regel ortsfester Zeitmesser, auf dem

mit dem Schatten eines von der Sonne beschienenen Schattenwerfers die Zeit

abgelesen werden kann. Sie ist das Produkt einer jahrtausendalten Entwicklung

über immer neues Beobachten, Experimentieren, Berechnen und die Erkenntnisse

daraus.

Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck

und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige

Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück

Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit

vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie

Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger

Kulturepochen.

Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck

und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige

Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück

Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit

vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie

Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger

Kulturepochen.

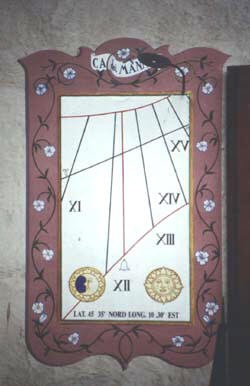

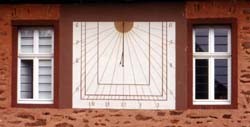

Oberhunden

Historische Sonnenuhren sind Spuren der

Vergangenheit, sie zeigen in vielen Fällen mit ihren teilweise noch originalen

Werkspuren die handwerklich-technischen Fertigkeiten und die z. T. hohen

künstlerischen Fähigkeiten der Erbauer sowie insbesondere deren mathematisches

und astronomisches Können.

Die gelegentlich zu vernehmende Behauptung,

Sonnenuhren gingen falsch, ist so nicht zutreffend. Sie gehen anders, und dies

ist in der historischen Entwicklung der Zeitmessung begründet.

Sonnenuhren gab es bereits in Ägypten und

Griechenland ab etwa 1500 v. Chr. Dabei diente in der Regel ein Obelisk o. ä.

als Schattenwerfer. Es folgten die verschiedensten Formen wie die

Hohlkugelsonnenuhren in der Antike, danach vom 7. Jh. bis ins späte Mittelalter

die vertikalen, meist halbkreisförmigen und in mehrere Sektoren eingeteilten

Sonnenuhren mit dem im Kreismittelpunkt waagerecht vor der Uhrenfläche

stehenden Stab an den Mauern von Kirchen und Klöstern. Durch den Schattenschlag

auf der Skala war eine Tageseinteilung möglich, das Prinzip aller Sonnenuhren.

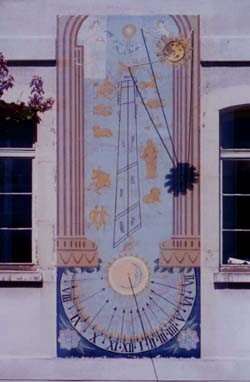

Gelnhausen

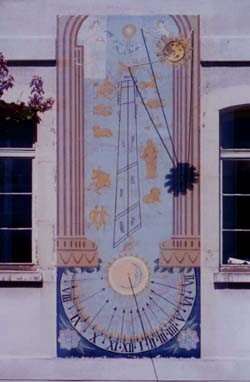

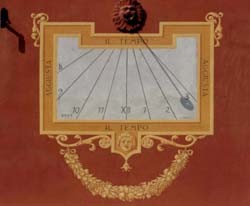

Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der

erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa

zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit

möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr

abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die

eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden

ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,

den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.

Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der

erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa

zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit

möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr

abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die

eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden

ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,

den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.

Klagenfurt

Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren

erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war

unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision

der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst

recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue

Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer

"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die

"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der

visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und

den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.

Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren

erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war

unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision

der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst

recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue

Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer

"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die

"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der

visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und

den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.

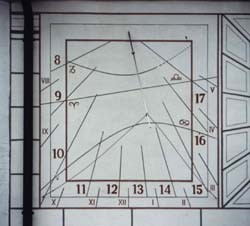

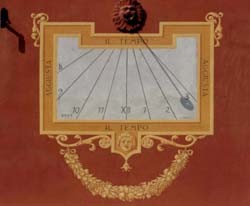

Straßburg

Die alten Sonnenuhren waren nach dem Zeitsystem

der Ortszeit konstruiert, was bedeutet, dass um 12:00 Uhr die Sonne am

jeweiligen Standort genau im Süden steht. Daher hatten Orte, die auf

unterschiedlichen Längengraden liegen, auch unterschiedliche Zeiten.

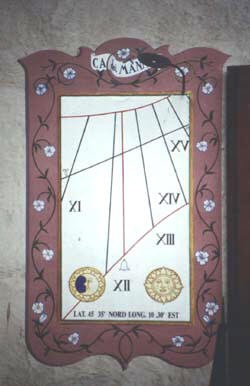

Diese (südlichen) Ortszeit-Sonnenuhren sind u.

a. daran zu erkennen, dass die Zwölf-Uhr-Mittagslinie (Meridianlinie) senkrecht

unter dem Fußpunkt des Schattenstabes steht. Solche Sonnenuhren zeigen den

augenblicklichen sowie den zurück- und vorausliegenden Sonnenstand an.

Lazise

Es gibt sie nicht, die Sonnenuhr, vielmehr

existieren Sonnenuhren in einer Vielzahl unterschiedlichster Ausführungen, wo

z. B. Gebetszeiten, die "temporalen" Stunden, die Zeitstunden, die

Wahre Ortszeit (WOZ), die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die Mitteleuropäische

Sommerzeit (MESZ), das Datum, die Tierkreise, die Sonnenwenden, die

Tagundnachtgleichen und, je nach Konstruktion, der jahreszeitbedingte

Zeitausgleich, der Zeitpunkt von Sonnenauf- und Untergang, die Stunden bis zum

Sonnenauf- und Untergang, die Tag- und Nachlängen und noch so manches andere

abgelesen werden kann.

Auch die Möglichkeiten der Ausführung sind

vielfältig, z. B.:

äquatoriale Sonnenuhren mit äquatorparallelem

Zifferblatt,

horizontale Sonnenuhren auf einem Podest oder auf dem Boden,

vertikale Sonnenuhren auf senkrechten Flächen wie Wände o. ä.,

Ecksonnenuhren mit zwei z. B. an einer Mauerecke angeordneten Zifferblättern,

Vielflächner als Kugel, Würfel oder andere Körper mit Zifferblättern an

den verschiedenen Flächen sowie

Ringsonnenuhren, Zylindersonnenuhren, Hohlkugelsonnenuhren usw.

Die Ausführung des Schattenwerfers kann

ebenfalls vielgestaltig sein, als Stab, als Kante, als Lichtpunkt einer

Lochscheibe usw. Neben dem senkrechten Schattenstab auf waagerechten Flächen,

der als Gnomon bezeichnet wird, und dem horizontalen Schattenstab an senkrechten

Flächen ist es vor allem der parallel zur Erdachse ausgerichtete

"Polstab" südlicher Sonnenuhren, der durch seinen Schattenschlag die

Zeit und oftmals noch vieles andere mehr auf der Uhrenfläche anzeigt.

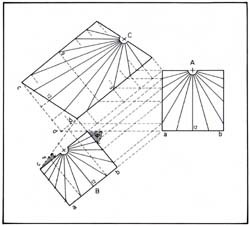

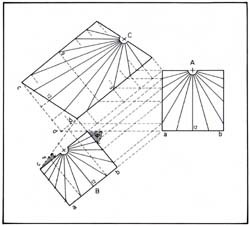

Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer

Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen

Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger

komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen

erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen

Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).

Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer

Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen

Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger

komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen

erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen

Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).

Nur auf einer genau nach Süden gerichteten Wand

zeigt eine Sonnenuhr z. B. die 12 Sonnenstunden eines Tages zur Zeit der

Tagundnachtgleiche. Auf östlich gerichteten Wänden zeigt eine Sonnenuhr mehr

Vormittagstunden, auf westlich gerichteten Wänden mehr Nachmittagstunden an.

Diese nach Südosten gerichtete Sonnenuhr enthält deshalb mehr Vormittags- als

Nachmittagstunden.

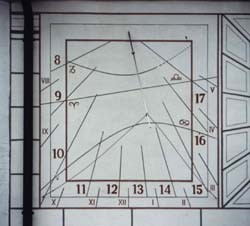

Viele Sonnenuhrzifferblätter enthalten unter dem

Stabeinsatzpunkt eine senkrechte Mittagslinie. Sie wird bestimmt durch den

Mittagschatten: Es ist örtlicher Wahrer Mittag, wenn die Sonne ihren

Höchststand überschreitet, d.h., wenn sie genau im Süden steht. Es ist 12:00

Uhr Wahre Ortszeit (WOZ), wenn der Schatten des Schattenstabes die senkrechte

Mittagslinie überdeckt.

Seit 1893 gilt in Deutschland als konventionelle

Normalzeit die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Das ist die Mittlere Ortszeit

(MOZ) auf dem 15. östlichen Längengrad. Wenn dort die Sonne am höchsten und

damit der Zeigerschatten genau senkrecht steht, ist es 12:00 Uhr

Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Gargnano

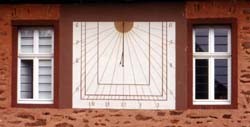

Die Ortszeit in der Mitte Deutschlands, z. B. am

15. Längengrad Ost, geht gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit ca. 24 Minuten

nach. Deshalb ist zum Ausgleich an die Normalzeit das Zifferblatt einer sog.

Zonenzeit-Sonnenuhr gegenüber der Wahren Ortszeit um die entsprechende Zeit

nach links (in den Vormittag) verschoben.

Ulm

Da die Erde die Sonne auf einer elliptischen Bahn

und mit geringfügig veränderter Geschwindigkeit umkreist, stimmen Sonnenzeit

und Normalzeit im Jahresverlauf nur 4x überein: am 15./16. April, 15./16. Juni,

30./31. August und 1. September sowie am 25./26. Dezember. Im Frühling und im

Sommer betragen die Unterschiede zur Normalzeit von –4 Minuten im Mai bis +6

Minuten im Juli/August, im Herbst und Winter von –16 Minuten im

Oktober/November bis +15 Minuten im Februar. Beim Ablesen des Schattenschlages

auf den Stundenlinien sind diese Unterschiede von der angezeigten Zeit je nach

Vorzeichen abzuziehen bzw. hinzuzurechnen. Erst damit ergibt sich bei der

Ablesung der Sonnenuhr die Mitteleuropäische Zeit/Mitteleuropäische

Sommerzeit.

|

Zeitausgleich in

Minuten:

Die Plus-Werte sind der abgelesenen Zeit auf der

Sonnenuhr hinzuzurechnen,

die Minus-Werte von der abgelesenen Zeit abzuziehen:

|

|

Am: |

Jan |

Feb |

Mar |

Apr |

Mai |

Jun |

Jul |

Aug |

Sep |

Okt |

Nov |

Dez |

|

01. |

+ 3 |

+ 14 |

+ 13 |

+ 4 |

- 3 |

- 2 |

+ 4 |

+ 6 |

0 |

- 10 |

- 16 |

- 11 |

|

10. |

+ 7 |

+ 14 |

+ 11 |

+ 2 |

- 4 |

- 1 |

+ 5 |

+ 5 |

- 3 |

- 13 |

- 16 |

- 8 |

|

20. |

+ 11 |

+ 14 |

+ 8 |

- 1 |

- 4 |

+ 1 |

+ 6 |

+ 4 |

- 6 |

- 15 |

- 15 |

- 3 |

Zurück

Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck

und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige

Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück

Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit

vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie

Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger

Kulturepochen.

Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck

und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige

Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück

Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit

vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie

Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger

Kulturepochen.

Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der

erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa

zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit

möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr

abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die

eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden

ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,

den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.

Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der

erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa

zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit

möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr

abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die

eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden

ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,

den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte. Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren

erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war

unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision

der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst

recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue

Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer

"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die

"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der

visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und

den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.

Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren

erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war

unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision

der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst

recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue

Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer

"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die

"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der

visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und

den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.

Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer

Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen

Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger

komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen

erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen

Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).

Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer

Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen

Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger

komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen

erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen

Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).